智能時代:互聯網產業生態再進化!

回首2023年,千行百業這一年里最大的共同感受,恐怕就是一個“難”字,在易變(volatility)、不確定(uncertainty)、復雜(complexity)、模糊(ambiguity)的VUCA時代,按部就班的因循似乎遇到了越來越大的阻力,而改弦更張的變革又仿佛是在迷霧中探索未知。

經營之“難”,今年在中國互聯網產業表現得尤其明顯。

從用戶增長維度看,隨著國內市場移動互聯網滲透率近乎飽和,互聯網產業多年來所習慣的高速增長變得難以為繼,從速度向質量的經營重心切換已無可避免,而在技術創新維度,AI大模型、web3.0等技術潮流,也使企業面臨“上車”還是淘汰的嚴峻考驗,而在市場之上,全球各主要國家不斷收緊的反壟斷及數據安全監管,為互聯網企業帶來了不少全新課題。

行至水窮看云起

流量紅利不再,市場新階段的互聯網企業該如何應變?每一個決策者,恐怕都面臨著“攻與守”的艱難抉擇。

從模式上看,如果企業選擇防御型戰略,守好自己的護城河,那么該如何把所謂的降本增效落到實處?企業資源與組織陣型的調整鞏固,并非看起來那樣能夠一砍了之、簡單明了,近期頻發的互聯網巨頭后端運維重大事故就是明證?更何況,在撲面而來的AIGC浪潮下,沒有任何企業能夠奢侈地選擇不聞不問,如果產品與技術競爭力被甩開,護城河趨于干涸,那么同樣將難以保住現有市場地位。

而如果選擇主動出擊尋找新的市場機會呢?除了AIGC這一人人皆知的新技術風口之外,互聯網廠商看好的方向,還包括向外與向實,也就是在海外市場和B端市場尋找增長空間。

不過,轉不轉行與出不出海,同樣不是能夠輕易拍板的決策,從種下種子到收獲果實,互聯網企業也不得不直面許多從來沒有接觸過的全新問題,例如水大魚大、泥沙俱下的出海熱潮中,固然有不少中國應用在海外市場讓人拍案叫絕的精彩戰例,但更多的還是盲目擴張后的一地雞毛,甚至不乏在海外市場被“水土不服”的情況。

至于數字技術賦能實體企業,在多年熱潮后,真正實現的承諾卻顯得乏善可陳,曾幾何時居高臨下向實體企業布道數字化的互聯網企業,終于發現所謂的上系統、換設備,似乎只是新瓶裝舊酒,大量的宣傳被用來講述如何解決新系統的技術磨合問題,僅僅能使其合格地執行舊功能。

再從技術上看,AIGC這一超級風口看似誘人,然而真正躬身入局的互聯網企業,卻不難發現從決策到業務落地,中間還橫亙著無數技術難關,自研大模型訓練所需的大算力芯片能否跟上友商?算力集群數據交換網絡該如何搭建?對外提供服務又該怎樣實現CUDA框架下模型兼容或一鍵遷移?哪個細分賽道能更快更穩的實現商業化落地?

更關鍵的問題是,向新、向實、向外的所有努力,都需要基于企業資源約束,而失去了多年來習以為常的“燒錢”自由后,互聯網企業似乎才剛剛察覺到“資源是有限的”這一常識,隨之而來的,就是對商業規律重新被喚起的敬畏之心,互聯網廠商開始對賬上現金精打細算,不再有能力動輒新建百人甚至千人團隊押注長周期新業務,為看似亮麗的未來商業故事買單,甚至原有開發團隊,對不少企業來說也已經成為頭疼的成本難題,以至于開發者社區流行起了“前端開發沒有未來”的自嘲。

關于資源約束的收緊,最典型案例莫過于為公眾所熟知的AIGC大模型風口,盡管其幾乎在一夜間成為各大互聯網企業的一把手工程,“百模大戰”的盛況猶在眼前。

然而最近幾個月相關輿論聲量已肉眼可見地大幅萎縮,巨大的投資與高高在上的技術門檻,不僅勸退了大批抱有投機心態的玩家,甚至不少想要踐行長期主義的企業,也發現自己并不具備獨自實現商業落地的資源,哪怕對少數幾家巨頭而言,千億、萬億級參數規模大模型訓練所需的算力集群投資與運維開支,也已經是不能忽視的壓力。

行至水窮處,坐看云起時,產業周期新階段,互聯網產業云端新生態正應運成型。

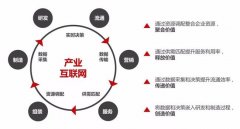

善合者強,脫虛向實

長期以來,高增長時期的中國互聯網產業,雖然看似搭起了一條公有云廠商構建技術底座,賦能下游互聯網企業的產業鏈條,然而產業生態依然極不健全,大大小小互聯網企業雖然無不嫻熟地把“生態”二字掛在嘴邊,然而實際所作所為卻往往是極力追求一家獨大贏者通吃,產業鏈不同角色之間缺乏互信與清晰邊界,無不追求在所謂生態中競爭慘烈,生態合作的內涵被實質性掏空。

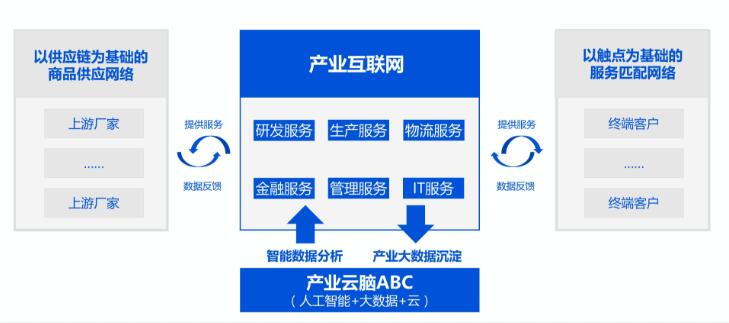

產業新周期下,高增速所掩蓋的諸多行業痛點正在充分顯現,VUCA時代的互聯網企業心態也在轉變,為行業生態良性進化開辟了進路,生態合作正在真正地“脫虛向實”。

感受商業周期寒意和自身資源局限后,互聯網企業才真正理解了單打獨斗的不切實際,對生態合作有了全新思考,這樣的變化,正印了那句“人教人百遍不聽,事教人一次入心”的俗語。

同樣不可或缺的觀察維度是,互聯網企業的需求變化,對上游生態伙伴能力供給也提出了全新要求,在此之前,互聯網企業對云服務伙伴的最大需求甚至唯一需求恐怕就是流量,因此,掌握互聯網流量樞紐、并對互聯網業務場景流量并發模式富有經驗的平臺型企業,成為不少下游廠商采購云服務的首選。

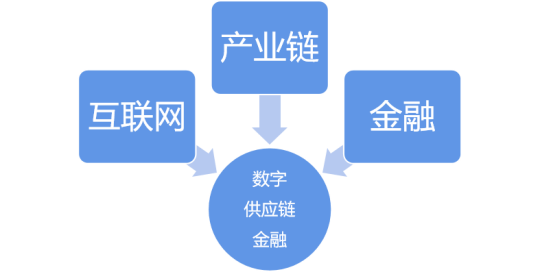

不過在新的產業發展階段,互聯網企業的需求已經出現了深刻變化,從流量這一一維目標,擴展到了多維的技術、產業、國際化目標。

以AI大模型研發部署為例,互聯網企業對云服務供應商的需求,就需要具體落實為算力、算法、數據這三大能力要素的支撐,對上游廠商的技術與行業積累提出了高得多的要求。

特別是在算力底座上,目前,在海外高端AI加速卡出口限制下,不少云服務廠商對于AI算力集群建設處于“有心無力”的狀態,互聯網產業積累的能力稟賦或者說點亮的場景應用等技能樹,在新競爭軌道內失去了用武之地。

多年來,這些企業搭建算力基礎設施已經習慣于“甩手掌柜”、“包工頭”的角色,芯片采購國際大廠現成貨架產品,集群交換網絡往往也交由博通、美滿等企業代勞,所謂的自研,多也是采用外購IP加設計服務公司的模式,對架構設計細節仍然處于懵懂狀態。

因此一旦遭遇外部惡意限制,就進入毫無還手之力的“卡脖子”境地,即便僥幸囤積到足夠的“中國特供版”芯片,在存算性能限制下,搭建大型集群的數據交換網絡同樣是一個巨大考驗,只能眼睜睜看著海外巨頭不斷拉大服務能力與研發進展差距。

居于互聯網產業鏈條上游的云服務廠商們,今年以來不約而同試圖通過基礎服務降價助力互聯網企業降本增效,不過從市場反饋看,相較價格競爭更為用戶所關注,云服務產業生態,也隨之出現了深刻變化。

結語

很多年里,我們已經親眼見證了形形色色互聯網賽道的激烈“淘汰賽”,而在VUCA時代,互聯網產業的新一輪淘汰賽波及范圍恐怕將空前廣闊,沒有企業能夠在桃花源里歲月靜好。當然,沒有退路,也就意味著勝利之路已然開啟,更良性、更高效的產業生態,勢必將在新的周期波動中磨礪成型。

文章來源:華爾街見聞,圖片來源:網絡。

本文已標注來源和出處,版權歸原作者所有,如有侵權,煩請聯系我們刪除!

上一篇:數字孿生領域十大重點問題

下一篇:2024年網絡貨運的展望與思考