快運變“小”,引發行業巨變

【EFEC導讀】主流的快運網絡票均重量是越來越輕了,換言之,快運在變“小”,為什么呢?

一、快運變“小”

安能2018年年中網絡大會網上直播,統計上半年票均重量為124KG;下半年下降到116.7KG;今年上半年票均為107.66KG。連續幾年票均重量持續下滑,說明Mini小包產品逐漸成型,且成為所有產品的中堅力量。到2019年,Mini小包重量占比超過20%。

百世快運2018全年票均重量142.21KG、今年上半年下滑到130KG,隨著快運與優貨整車的剝離,票均重量將持續下滑。說明百世的電商小件(原“惠心件”)也在持續發力,今年有統計以來的前四月重量占比達到16.05%。

壹米滴答自產品劃分公斤段價格以來,壹米小件(5-70KG)、滴答到門(70-150KG)的占比也越來越大。所以,有所謂專業人士仍然用區域小霸王的眼光來看待壹米滴答,并將其劃入大票零擔是不準確的。

的確,主流的快運網絡票均重量是越來越輕了,換言之,快運在變“小”,為什么呢?

二、利潤使然

快運的分撥操作都是大進大出、快進快出,快速中轉,留給操作工配載的時間與空間(要想效率快,只能在靠近大車廂體的幾板貨物目測大小輕重,并且馬上進行裝貨配載),所以快運有別于傳統的專線零擔企業,他們的客戶相對固定,很多專線企業都是車停靠在檔口,邊收貨邊裝車,有大把的時間進行揀貨配載。所以理論上通過配載來盈利,在快運網絡的操作實踐中行不通。

三通一達與順豐這幾家以快遞為主的上市公司每年公布的財報都比較驚艷,反觀百世與德邦,快運業務占比很大一部分,財報就沒那么漂亮了。原因就是快遞足夠小,在0-15KG,通達與百世快遞件均重量都在3KG以內,而票據合同等商務件占比很大的順豐件均重量就更小了。快遞的利潤來源在于合票,將同一個分撥發往同樣目的分撥且同一網點的貨進行合票。

分析上市公司的財報與件均重量可以得出,票/件均重量越小,企業利潤越高。小票零擔網絡的利潤邏輯更偏向快遞而不是大票零擔的專線。

快運變“小”是利潤要求所致。

百世快運盈利了,安能在果斷拋棄燒錢求規模的快遞后也盈利了,可以理解成電商小件(原“惠心件”)與Mini小包發力的結果。

三、價格所致

快運之所以在變“小”,也是價格所致。

我在外面做線下的培訓課程,分析到什么樣的業務適合快運,經常用2014年的總結的一張表,一張當地快運價格與同線路專線比較的價格表,這實際上是一個一元一式方程式:

(快運單價+派送系數)*計費重量=專線干線單價*計費重量+派送費(每票)。

當時中山發北京S3二區的臨界值是192.31KG,S10發北京二區的臨界值是222.22KG。亦即,在這個公斤段以內快運網絡相比專線是有優勢的。

這就是為什么快運網絡的優勢在300KG段以內的原因。當然,這也跟專線能直達的線路有關。專線能拉直,很多區域能直派,快運的公斤段就會進一步降低。這些年,專線聯盟風起云涌,象三志、德坤,都有幾百上千條直達線路。這就是倒逼快運越變越“小”的另一原因。

在面向市場的時候,快運跟客戶解釋是“物流”,能實現“門對門”標準收費的“物流”,在這一點上,它更偏向于專線物流。

快運變“小”,除了利潤要求與價格因素,跟產品定位、網絡布局、線路規劃、貨源結構等都有關系,也是各家快運網絡自然發展的一個選擇。

四、對行業格局的影響

這對行業格局又會產生哪些影響呢?

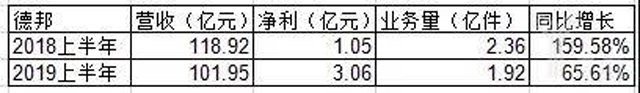

我們先來看看德邦的今年與去年的半年財報對比:

2019年上半年相比于2018年上半年,營業收入有所增長,但是在凈利潤方面卻大幅下降,2018年上半年凈利潤收入高出2019年上半年2億元,甚至2019年第一季度凈虧損4905萬元!

加盟網絡的快速成長對德邦的沖擊是顯而易見的,首先成本上對德邦形成輾壓態勢,隨著網絡的成熟,在服務型區域,隨著今年包倉政策的全面執行與計泡比的調整,尤其是三四線城市及鄉鎮村對德邦沖擊更為明顯。前三名的加盟網絡在貨量上都超過了德邦,在利潤上,百世快運與安能遲早都會超過德邦,快則今年,慢則明年。

直營網絡會被迫做出反應,像德邦今年很多區域大力度打折,這也是直接影響到他的利潤水平。去年開始改名,全力轉型大件快遞,去跟二線快遞PK,戰略轉型也是避其鋒芒。

順豐去年聯合臺灣新竹整合新邦,推出加盟網絡順心捷達,今年將重貨直接改名“順豐快運”,在高端、中端直面百世、安能帶來的競爭,避免此消彼長的態勢進一步惡化。

跨越在成本上越來越吃力,今年4月中旬,果斷放棄電商件,專注更注重時效價格更優質的商務件上面來。

快運變“小”,沖擊最大的是二線快遞網絡,直接導致某些網絡業務量萎縮直至消亡。安能、百世票均重量越來越小,德邦轉型大件快遞,與優速與速爾的業務重疊段越來越高,直接導致二者日均貨量都相比高峰期下滑了一兩千噸,間接導致了優速的變局。

萬物互聯,更何況行業領頭羊的改變。快運一線網絡票均重量變小,在行業形成了“蝴蝶效應”,刮起一陣巨風,有時會席卷一切。甚至參與者自身都身不由己,今年還會出現更有意思的網絡變局。

本文已標注來源和出處,版權歸原作者所有,如有侵權,請聯系我們。

本文已標注來源和出處,版權歸原作者所有,如有侵權,請聯系我們。

上一篇:專家解讀:從貨幣金融政策實施到投資者權益保護

下一篇:百億大佬夢斷P2P