革新的賽道上,銀行高管都在談論這個詞......

【EFEC導讀】外部競爭與內部壓力共同推動當前銀行業的改革。在新的賽道上,諸多銀行已清楚意識到金融科技賦能的重要作用,并推動技術向應用層面轉化落地。科技賦能是重要工具,但成功轉型則需要找準自身與科技的契合點。

2018年下半年,“開放銀行”的概念逐漸火熱起來,并迅速成為銀行業金融機構探索金融科技革新業務的核心模式。2018年7月,浦發銀行在北京對外發布“API Bank”無界開放銀行,標志國內首個關于“開放銀行”構想的落地。

需求創造市場。“開放銀行”的概念并非憑空產生,銀行尋求金融科技的助力也是出于現實轉變與發展的需要。

1.互聯網巨頭、金融科技公司、移動支付平臺等異業競爭,分流銀行的客群與銷售渠道。

2.互聯網理財的興起,與新資管政策的頒布,使銀行近期中間業務收入普遍縮水。

3.普惠金融的業務壓力。“普”意味著銀行的業務運營需要下沉,這讓很多大型銀行承壓,因為他們要走出熟悉的客群結構,面對小微企業要優化風險管理。“惠”意味著更低的貸款利率、獲客成本和運營成本。

4.政策紅利的減少。隨著我國進一步擴大金融對外開放,利率進一步市場化,銀行表內業務的利差收入將逐漸減少。

5.銀行業務自身需要轉型,以適應新的金融生態。零售客群的深化經營、存量業務的化解等都是銀行面臨的現實問題。

從開放銀行的概念看,英國競爭與市場委員會(CMA)2016年給出的表達是:開放銀行是一種可以讓包括小企業在內的消費者共享信息,允許現有公司和新成立公司提供超高速支付方式和創新銀行產品的全新、安全的商業模式。由此可以看出,開放銀行構建的生態將涵蓋豐富的場景、小微企業以及在互聯網時代已被改變消費習慣的C端用戶,而這些主體正是銀行改革過程中的痛點。

對此,招商銀行零售金融部副總高旭磊認為,在開放銀行的生態環境當中,銀行可以扮演多種角色,既可以充當金融產品、金融服務的生產者,同時也可以銷售其他的合作伙伴的一些產品和服務。光大銀行電子銀行部總經理楊兵兵認為,開放銀行將給消費者更大的自由,也可以拓展和優化銀行的業務;此外,還可以為金融科技公司提供多種創新途徑,也可以為非金融服務提供商構建迅速融入數字經濟生態的捷徑。

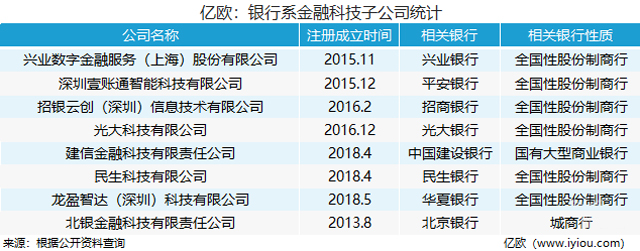

在革新的賽道上,國有大行和較大的股份制商行在技術和資金上有著較為顯著的優勢,從銀行系金融科技子公司的業態可見一斑。據不完全統計,股份制商行創立的金融科技子公司在數量上占絕對優勢。而區域性城商行由于技術基礎薄弱、可承擔研發成本低等因素,更多只能選擇與第三方合作。

第三方在接洽合作時,會考慮大行的品牌紅利,而銀行在尋求合作時,對BATJ等技術巨頭則更有合作的傾向。南京銀行網絡金融部總經理陳瞰認為,與技術巨頭合作的好處在于,其模式較為成熟,有標準化的產品,銀行可快速投入使用;另一方面,由于技術頭部市場競爭十分激烈,因此技術方也有拓展長尾市場的意愿。供需雙方都有基于自身利益的需求,這構建了雙方合作的基礎。不過,陳瞰也表示,合作仍需建立在對等資源的交換上,因此中小銀行通過聯盟的形式增加“體量”或為可行的辦法。

上海銀行副行長胡德斌則認為城商行的規模反而是其轉型的有利因素。胡德斌曾比喻:“現在每家銀行都處在數字化銀行的跑道上。例如,中等規模的銀行像運動員一樣既有比較強大的資本,又有技術、人才等方面的積累,起步比較快,跑得遠一點。”大行因其體制和規模,在改革過程中常被稱為“大象轉身”。同時,胡德斌認為,銀行數字化轉型要通過配套的頂層設計來實現。

頂層設計的一大關鍵在于對自身的準確定位和特點的有效挖掘,城商行從設立之初就天然具有區域優勢和服務實體經濟的屬性,實際來看,很多城商行的發展規劃也基于這一點。北京銀行董事長張東寧就表示,北京銀行在加大對金融科技的投入,成立了金融科技子公司,目標是將線下業務跟線上業務加強融合,同時轉型發展小微、零售等趨向輕資產的業務。

在近日發布的招商銀行和中信銀行2018年的財報中,“輕資產”一詞也被反復提及。當前銀行的零售業務面臨轉型,優化資產結構和質量是需要解決的核心問題,而金融科技便是優化風控最有效的工具。

江蘇銀行副行長葛仁余表示,金融科技正成為新的生產力源泉,大數據、云計算、人工智能、物聯網、區塊鏈等金融科技正全面應用于支付清算、借貸融資、財富管理、風險管理等領域,深刻改變著金融生態與環境,為金融業提供無限發展可能。南京銀行信息技術部副總李勇也表示,科技賦能使得銀行的業務思維有了較大轉變,例如通過大數據技術能極大拓展銀行服務小微企業的范圍,同時提高風控的技術水平。

新網銀行行長趙衛星曾對金融科技下的風控做過形象的比喻,他認為,如今的風控是Java式的控制能力,以前卻是word的能力。word風控能力是基于銀行在某一些行業中的認識,以及宏觀經濟背景下,行業變化所帶來的風險管理;而今天數字化金融機構是用相關性決策、機器學習的模型,各類決策數的模型。

近期,各家銀行財報集中發布,值得注意的是,幾乎每家銀行都會提及“金融科技”這個詞語,但在應用落地層面,各家銀行還是顯示出了明顯的不同與差距,“科技賦能”應是銀行基于思維轉變和戰略認識做出的實際行動,而不只是一句口號。華夏銀行首席信息官王漢明表示,金融科技與銀行業深度融合的根本目的,是通過努力尋找契合金融科技特點并且明顯優于傳統技術的適用領域,讓金融科技真正為金融業解決痛點、拓展實際應用場景和業務發展服務。

從實際情況看,在城商行領域,金融科技賦能仍主要集中在“頭部玩家”:北京銀行成立北銀金融科技子公司,與股東ING銀行合資建立外資控股銀行推進金融對外開放;南京銀行頻頻與技術巨頭合作,構建中小銀行云平臺;上海銀行探索線上線下網點的融合經營;中原銀行擬成立金融科技子公司,并定位對外輸出技術等等。

目前,金融科技賦能和開放銀行模式尚處在初級階段。有頭部城商行在科技應用層面已堪比甚至超過一些股份制商行;也有一些中小銀行在積極接入新模式、新技術,不畏試錯,積極推動技術落地;但還有一些銀行并沒有精準定位自身優勢與特點,只停留在口號輸出和“烏托邦式”的幻想。這或許便已決定各家銀行本段賽程的輸贏。

上一篇:農產品需求增長VS冷鏈物流體系落后,未來該如何發展

下一篇:科創板來了,銀行能做什么?