中國股市三十年:一場未有終局的大試驗

【EFEC導讀】在不斷求索中,一路兼程、無懼風雨。

圖片來源:視覺中國

中國股市風雨三十年,從主板到中小板、創業板以及后來的新三板,再到現在的科創板,中國多層次資本市場體系不斷完善。

本文首發自JIC投資觀察微信公眾號,作者劉非,以下是精選分享:

2019年3月,注定是中國資本市場不平凡的高光時刻。

科創板的注冊管理辦法、持續監督辦法等相關規則重磅落地,滬深兩市一周有4個交易日成交量突破萬億元。

然而到了3月8日,滬深兩市集體低開低走,滬指失守3000點,兩市超百股跌停,超3000只個股下跌。截至收盤,上證綜指下跌4.4%、深證成指下跌3.25%、創業板下跌2.24%。

此番變局是科創板點燃了市場的熱情,亦或是受到利空外圍市場消息的干擾?一時間各方媒體解讀持續升級,而可以肯定的是,科創板早已成為業內及股民關注的焦點。

此刻,我們不妨掉轉鏡頭,重溫回顧下中國股市多層次資本市場建立之初的那些歲月篇章。

初始:主板市場篇

1984年5月,坐標中國人民銀行研究生部,也就是今天被稱為金融界“黃埔軍校”的清華大學五道口金融學院。

在這里,蔡重直、齊永貴、波濤3位研究生同學聯合發表了一篇題為《中國金融改革戰略探索提綱》的文章。

這篇文章日后被譽為中國金融市場的“藍皮書”,被定義為中國金融改革歷史標志性事件之一。

文中首次提出在中國建立資本市場作為金融體制改革的突破口的想法,擺脫了當時金融改革單純局限于銀行機構改組的被動思路,為當時理論界帶來了全新理念,并直接引起了國家層面的重視。

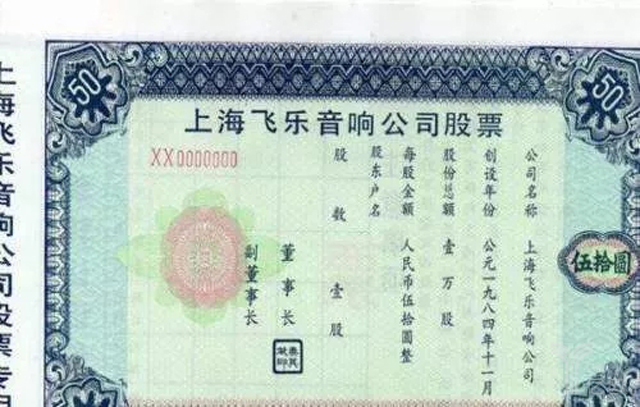

1984年11月,上海飛樂音響股份有限公司創立,公司委托中國工商銀行上海分行證券部公開向社會發行股票一萬股,每股50元。

這是“文革”結束后中國金融機構首次發行股票。一舉驚動了世界證券市場,印證了當時外界對中國將以大步伐走向市場經濟、開放證券市場的預測觀點。

這年國慶節,鄧小平堅定地說:“當前我們的主要任務是對妨礙我們前進的現行經濟體制進行有系統的改造。”

兩年后,也就是1986年11月14日,鄧小平在中南海會見了時任紐交所的董事長約翰·凡爾霖。

凡爾霖送給鄧兩件禮物,一件是美國證券交易所的證券樣本,另一件是一枚可以自由通行紐約證券交易所的徽章。

鄧愉快地收下了他的禮物,還回贈了一張面額50人民幣的上海飛樂股票,還說:“你們有個紐約股票交易所,我們中國也可以試試嘛”。

這個動作讓國際社會發出“中國與股市握手”的驚呼,中國用實際行動向世界表達了建立資本市場的決心。

1986年9月,第一家代理和轉讓股票的證券公司——中國工商銀行上海信托投資公司靜安證券業務部營業,自此中斷30多年的中國證券交易恢復。

越來越多的企業參與到股份制試點工作中,先后公開、半公開地發行了股票,債券及股票柜臺交易開始在全國范圍內出現,二級市場初步形成。

1987年5月,深圳發展銀行首次向社會公開發行股票,成為深圳第一股。

1990年12月,經國務院授權,由中國人民銀行批準的上交所成立,35歲的尉文淵被擺到了中國資本市場坐標原點,他以上交所首任總經理的身份,敲響了“中國股市第一錘”。

開市當天,除了老股民至今還記憶猶新的“老八股”(現方正科技、愛使股份、真空電子、申華實業、飛樂股份、豫園商城、浙江鳳凰)外,上海證券交易所還掛出了5種國債、8種企業債券,以及9種金融債券等共計30種有價證券。

開市半小時后前市收市成交49筆,金額587.9萬元。

1991年7月,深交所開業。兩大交易所的正式營業,意味著中國股票主板市場平臺搭建完成。

作為我國資本市場體系的頂端部分,主板市場對發行人盈利水平、股本大小、營業期限等方面要求標準較其他板塊而言是最高的。

因此在主板市場發行上市的公司多為規模大、市場占有率高的大型成熟企業和國有企業。

1992年5月,上交所放開了僅有的15只上市股票的漲跌停板限制,實行“T+0”交易規則。

當天上證綜指由前日收盤時的617點瞬間高開并收盤于1266點,上漲105%,估值高位時一度達到1429點。

人們的財富夢想被激發,紛紛涌進中國股市這一充滿激情與未知的洪流當中。

比如,當時就有這樣一段“瘋狂”的歷史:

1992年,上海推出了新的股票發行辦法——股票認購證,憑身份證購買,每本30元。能否買到股票,要看認購證是否中簽,中簽了才能買新股。

這本是為了平抑市場情緒的措施,卻引起了更大的炒作。新股還沒上市,股票認購證卻很快價格炒上了天。

1992年8月,深圳政府宣布新股認購證發售之后,全國各地的投資者如潮水一般向深圳涌來,認購證要用身份證購買,有人甚至背了七公斤身份證的包裹來到深圳。

據當時有關部門估計,大約有320萬張居民身份證飛到了深圳。一座60萬人的城市涌進100萬的投資者。

深圳的大街小巷到處都是排著長隊購買認購證的人群,這場鬧劇最終演變為震驚中外的“8.10”事件,直到今天深圳新股中簽只能購買500股,都與此事有關。(來源:飯統戴老板)

歷史總是循環往復,近年來一二線城市各大樓盤前,又何嘗不散發著相似的蠻荒與火熱。只不過在那個年代,股票讓國人開了眼,在傳統的銀行儲蓄之外開辟了一條“發財”的路子。

1994年5月,電影《股瘋》上映,那群把自己一輩子血汗錢交給潘虹投入股市的伯伯阿姨爺叔姆媽們,正是當時整個社會炒股致富的都市眾生圖。

劉青云跟潘虹為了能張望到人山人海的營業廳內大屏幕的數據,租下了營業廳馬路對面2樓街面房子,用望遠鏡來觀察行情。

親歷過那次跌宕起伏歲月的人們,找回了自己的影子,仿佛又一次回到那為股瘋狂的日子。

求索:中小板市場篇

2001年6月,經濟學家吳曉求在其著作《中國資本市場:創新與可持續發展》中提出“主板市場+中小企業板市場+產權交易市場”模式。

認為資本市場的層次不能太多,管不過來,市場要求高度透明,有兩三個就足夠了,一個主板,一個中小企業,最多有個產權交易市場。

2004年1月,國務院發布《關于推進資本市場改革開放和穩定發展的若干意見》(簡稱“國九條”)。

文件充分肯定了1992年以來我國資本市場建設為經濟發展作出的貢獻,提出了下一步逐漸完善多層次股票體系的計劃。

在繼續規范和發展主板市場的同時,逐步建立滿足不同類型企業融資需求的多層次資本市場,分步推進創業板市場建設,拓展中小企業融資渠道。

2004年5月,便在深圳證券交易所主板市場內設立中小板。中小板市場實際上是對主板市場的補充。

有些企業暫不滿足主板上市的要求,所以只能在中小板上市。在中小板發行上市的公司大多是處于成熟成長期,位居各自細分行業前列。

中小板市場的建立是構筑中國多層次資本市場的重大舉措,也是日后設立創業板的前奏。

僅一個月后,日后被譽為“中小板第一股”的新和成董事長胡柏藩與其他8家企業負責人,共同敲響了中小板市場的開市鐘聲。

今年,中小板即將迎來十五歲的生日。近十五個年頭里,中小板市場迅速發展,在板掛牌公司由開始的8家發展到如今的900多家,較建立之初增長20多倍。

“中小板第一股”新和成的市值也從上市之初的不到30億元增長至424億元。

波折:創業板市場篇

上世紀80年代,受全球經濟結構調整、經濟增長方式轉變及資本市場分工深化的影響,在美國NASDAQ示范效應下,世界各國紛紛推出本國的創業板市場。

1998年3月,成思危提交《關于借鑒國外經驗,盡快發展我國風險投資事業》,首次從國家層面提出了創業板市場建設構想。

作為中國資本市場的重要組成部分,創業板在構建之初便被賦予解決中國中小企業融資難、推進企業創新成長、產業戰略轉型升級的歷史使命。

1998年8月,時任中國科技部副部長在香港考察創業板后提出:中國的科技企業想要發展需要借助資本市場的支持,并委托社科院金融所研究實施方案。

最后總理表示認同。設立創業板的課題順利啟動。

1999年1月,深交所提交《深圳證券交易所關于進行成長版市場的方案研究的立項報告》。成立了深交所高新技術板工作小組,同時把準備建設的中高新技術板改名為創業板市場。

臨近新千年,國務院出臺《關于加強技術創新、發展高科技、實現產業化的決定》,準予上海和深圳可擇機設立高新技術板塊,即“創業板”。

在創業板呼聲最高漲的2000年,全球資本市場開始動蕩,而在2001年中國股市也一路挫敗,莊家呂梁、中科系及三聯重組等造假黑幕相繼被曝光,令投資者信心大失。

促使政府開始考慮此時推出創業板是否合乎時宜,創業板遂被叫停。

直到兩年后,世界經濟復蘇反彈,社會各界開始將創業板市場建設工作提上議事日程。

從1998年到2003年,很多企業到香港交易所上市,國家科技部、發改委大力呼吁實施創業板計劃,科技部還成立了論證小組。

2007年8月,國務院批準證監會提出的以創業板市場作為重點的多層次資本市場的建設方案。

2008年3月,證監會發布《創業板上市管理辦法(征求意見稿)》。但受全面爆發的全球金融危機影響,創業板市場建設方案被延后。

2009年3月,證監會出臺了《首次公開發行股票并在創業板上市管理暫行辦法》,宣布自當年5月1日開始實行。

2009年6月,深交所公布了《深圳證券交易所創業板股票上市規則》,宣布7月1日開始實行。

2009年10月30日,深圳創業板市場正式上市,以網宿科技、華測檢測、機器人等28家公司的股票首批在創業板上市交易,標志中國創業板市場正式成立。

從設想到建成,十年磨一劍。作為深度參與創業板設計的學者李揚回憶起當時的這段歷史時說:

盡管設立創業板這件事是中國多層次資本市場的一次重大進步,但當時想要被各方認可,還真的是要走通各方,找準時機的。

創業板市場的建立和發展壯大,不僅為中國資本市場帶來了一次全新發展契機,也折射出中國經濟動能轉換、新經濟增長點的形成。

調整:新三板市場篇

2001年,為解決兩網公司(STAQ、NET系統掛牌公司)和滬深兩市退市公司的交易平臺問題,證監會批準證券業協會成立代辦股份轉讓系統,又稱“老三板”。

由于在老三板中掛牌的股票品種少,且多數質量較低,要轉到主板上市難度也很大,因此很難吸引投資者,多年被冷落。

2006年,中關村非上市股份有限公司股份報價轉讓系統(即新三板)正式啟動,主要承接中關村科技園區內非上市中小股份制公司的股權轉讓。

新三板與老三板最大的不同是配對成交,設置30%幅度,超過此幅度要公開買賣雙方信息。

2012年,經國務院批準,決定擴大非上市股份公司股權轉讓試點,首批擴大試點新增上海張江高新技術開發區、武漢東湖新技術產業開發區及天津濱海高新區。

2013年1月,全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司在北京金融街正式揭牌運營,同年12月,股轉系統開始面向全國接收企業掛牌申請,成為全國性場外交易市場。

新三板的建立促進了非上市中小企業股權治理結構更趨規范,探索構建了全國統一監管的場外交易市場,為更多價值投資者提供了一個中長期投資平臺,使得高新技術企業的融資渠道不再局限于銀行貸款和政府補貼。

隨著新三板市場的落地完善,我國基本形成了由主板、創業板、新三板、區域性股權交易與柜臺市場在內的多層次資本市場體系。

創新:科創板市場篇

時間走到2015年12月,十二屆全國人大常委會第十八次會議表決通過了關于授權國務院在實施股票發行注冊制改革中,調整適用《中華人民共和國證券法》有關規定的決定。

這為日后推進科創板試點注冊制提供了法律依據。

推進股票發行注冊制改革,將原有行政核準變為注冊制反映了中央全面深化改革,在資本市場進一步堅持市場化的改革決心。

2018年11月5日,習近平出席首屆中國國際進口博覽會開幕式并發表主旨演講,宣布將在上交所設立科創板并試點注冊制。

2019年1月30日,證監會發布《科創板首次公開發行股票注冊管理辦法(試行)》,上交所發布《關于就設立科創板并試點注冊制相關配套業務規則公開征求意見的通知》,向社會公開征求意見。

2019年3月1日,證監會新主席易會滿簽發主席令,正式發布《科創板首次公開發行股票注冊管理辦法(試行)》和《科創板上市公司持續監管辦法(試行)》等8項制度規則。

設立科創板并試點注冊制,是中國資本市場的又一里程碑事件,是我國資本市場市場化改革的重要一步。

作為我國今年新設立的一個板塊引入了一系列的制度創新,將為現有的主板、中小板、創業板的交易提供更多的借鑒參考依據。

也將為發展潛力大、帶動作用強、成長性高的科創企業注入“活水”,成為我國發展新業態、新模式、新產業、新技術等新經濟和戰略性新興產業的重要場所。

所以說,科創板制度的發布出臺,將帶動整個科技板塊的活躍,是增強我國資本市場服務、創新企業發展能力的一個突破口,為新經濟企業提供了一個良好的平臺,必將帶動5G、芯片、人工智能及新能源汽車產業鏈等板塊的強勁走勢,吸收大量資金的流入。

90年代香港無線金融題材電視劇《大時代》中有一句臺詞:“一個人要成功,一定要找到自己的世界,只有在自己的世界里,才能把自己的潛能發揮到極致。”

這就好像中國多層次資本市場走過的近三十載,從白手起家到如今構建起的由區域性股權交易、新三板等場外市場為底座,主板、中小板為主體,創業板、科創板為塔尖的“金字塔”體系。

改革開放四十年,中國人一直在努力學習和適應全球頂級市場的規則,中國在世界金融體系中的參與程度也愈發深刻。

四十年時代變遷,中國的證券市場也在與時俱進,雖然這個市場還有待完善,但它必定是見證中國變革最重要的注腳之一。

三十多年前說“可以試試”,三十多年后,縱然千里迢迢,縱然爬坡過坎,但這場試驗還在進行著,未有終局。

在不斷求索中,一路兼程、無懼風雨。

上一篇:云工廠完成數千萬元A++輪戰略融資,投資方為富士康

下一篇:金融供給側:我們能開一家這樣的銀行嗎?