2024年物流企業發展的四點建議

過去一年走訪企業的過程中,李忠心發現,大多數企業都面臨著兩位數的貨量下降,那些追新能源、光伏風口的物流企業基本都在虧錢,大批出海的玩家都在被割韭菜。這背后的原因,是長期行業紅利驅動的時代,大多數人都是投機思維;而遇到增長瓶頸后,大家的第一反應往往是哪個行業好做。今年,物流企業應該著重尋找并提升自己的核心競爭力,找到真正適合自己的經營模式,并持續修煉內功。

近日,運聯研究院執行院長李忠心進行以《請回答2024:行業變革的幾大判斷》為主題的演講,給身處“迷霧”中的物流人分享了行業的判斷、未來的預期,并提出了物流企業該如何在新周期下進行決策和戰略布局的思考。

以下根據李忠心演講內容整理編輯(有刪減):

去年與大家交流下來,我感覺業內無非在討論幾個問題。

第一,對當前的判斷:2023年有越來越多的“非共識”,多數人說不好,也有人說好,行業到底是怎樣的?大家對未來有很大的期望,都在問2024年會變好嗎?貨量會回暖嗎?

第二,對未來的預期:2024年整體經濟會變好嗎?貨量會回暖嗎?

第三,對變化的應對:現在每個人都在喊出海,搞新能源搞增量,這對在座的各位是不是機會?我們要不要參與?

實際上只要大家都喊著去干的時候,進去的絕大部分都是韭菜,這是被過去無數行業驗證過的結論。

第四,有哪些可以立即做的:聽了很多大道理、大方向,怎么才能低難度行動起來?

接下來我將會從三個方面回答這個幾個問題:首先對2023年做一個總結,然后思考這些具體政策該如何落實,最后是未來應該怎么辦。

首先判斷貨量需求的大環境增減。

整體貨量一定是下降的,而且是兩位數以上的降幅,在10%到15%之間(運聯研究院抽樣調研數據)。市場上存在著結構性變化,重災區甚至是面臨攔腰斬。原來營業額能夠做到五六個億的服務外資消費品的物流企業,今年可能會收縮到兩個多億。即使他們在客戶那里的口袋份額沒有縮減,但營業收入下降30%以上也是非常普遍的情況。

從日化、建材、家居、家電,到房地產和高端制造業……各種領域都在下降,但也有少數領域實現了強制性增長,比如新能源群體、制造業出海和連鎖餐飲行業。(新能源分類下的)光伏的裝機量增長達100%,但它對物流企業來說這是不是好生意,還是要打個問號的。

其次,講到物流行業的整體表現,仍然有些領域在增長。

快遞行業、快運行業和跨境電商物流在重壓之下還是取得了一些好成績。2023年,跨越速運貨量增長40%,中通快運增長20.3%,順豐快運增長15.1%;還有一些企業實現了利潤增長:德邦快遞增長50%,安能增長100%。

雖然去年大家的體感都不好,但大公司在痛苦中還是收獲了不錯的結果。

接下來,講到競爭格局。

原來大家都在討論大公司跨界搞多元化擴張,但過去的一年實際情況恰好與之相反:巨頭在持續聚焦,反而是中小公司在失焦。

像京東物流這么大的公司,快運卻是虧損的,現在被剝離給德邦運營;菜鳥聚焦國際業務,降低其它業務的投入;順豐速運賣了包括豐網在內的一些不賺錢的業務,選擇持續聚焦時效件。

而一些中小型公司,他們每天都在研究要不要搞新能源、電池和光伏;國內業務都還沒做好的時候,卻大范圍進入國際業務;還熱衷于研究新能源、新技術,并把它們當做自己的核心競爭力。

最后,伴隨著生產要素價格的大幅度下降,過去一年整個市場運費普降10%左右;華東略多,下降12%左右,華南則稍微低一點。同時,倉庫租金價格下降超過30%,很多準一線城市倉庫的每平方米租金價格,已經從1.3元降到0.6~0.7元。

冷庫的空置率也大幅上漲,天津、上海等地的冷庫空置率已經超過了40%。所以,今年很多人咨詢我要不要投資冷庫的時候,我都會建議他們一定不要做。雖然大家都在講未來會實現消費升級,冷鏈在產業鏈中的占比將會持續提升,但當前入局肯定是死路一條。

知道了行業整體情況之后,我們應該如何思考這些問題?

大家都說整個行業現在充滿了不確定性,但2024年的貨量將會持續下降,未來幾年大盤情況不好是一個非常確定的事實。這個結論是怎么得來的呢?讓我們進行一個簡單的邏輯推演。

一個確定的事實是,隨著產業結構的調整,物流單位GDP的貨量一定是持續下降的。大家可能會疑惑,每年國家公布的GDP還在持續增長,為什么貨量一直在下降?這是因為GDP增速很低,并且單位GDP能夠產生的貨量一直在下降。這就導致總體需求持續下降。

第二個確定的事實,是產能供給側產生了物流的剛性,跨界又給物流業帶來了彈性。產業鏈的大客戶端能夠提供給物流領域的產能,遠超過實際運力的產能。因為共用同一車隊的幾個客戶,帶給這些車隊的其實是兩份“供給”。所以,跨界就會產生供給彈性,會導致供給的持續增加。也因此,供給增長的幅度遠大于實際產能增長的幅度。

也就是說,現在物流行業的產能已經過剩,如果物流企業都去跨界,將會導致產能更加過剩,物流人的生意將會越來越難做。

其次,我們再來講一下行業紅利。

去年,每個老板找我的時候問的第一個問題從來不是怎么努力把活干好,提升自己的核心競爭力,而是都在問哪個行業好干、哪個行業有好機會。大家幾乎都是機會主義者,可以享受更多的是行業紅利,但時長非常短。比如光伏產業,經歷了這一兩年的發展就已經尸橫遍野了。

我認為,超過95%的企業過去都沒有選擇打造自己的商業模式壁壘,他們的盈利全部來自于行業紅利。但是,行業紅利的周期會越來越短,企業商業模式的壁壘才是贏得競爭的核心。

第三點,實現商業模式的成功要走完價值創造、價值評價、價值分配三個環節的完整步驟。

90%的企業老板,不論是給客戶還是企業內部員工講述商業模型的時候,都只講價值創造,卻忽略了價值評價方面存在的重大問題。物流企業為客戶提供供應鏈服務的過程中,雙方對價值創造的比例幾乎不可能達成共識,所以,價值評價這一關永遠都過不去。

物流企業一定給社會創造了很多價值,包括安全、司機體驗等各個方面,甚至已經有很大比例轉化為商業價值,體現在油耗、燃油成本和空駛率的下降等方面,但在價值評價的時候會產生很大歧義。這就導致很多物流企業在價值分配的時候分不到自己應得的比例。

價值評價這個重要環節中我們應該關注:怎么評價?用什么維度評價?能不能和產業鏈上這么多人達成一致?分配收入的時候用什么標準?

接下來一個重要觀點,是普適性的改進和差異化的優勢。

我認為,像國家降稅、新能源車增多后能耗成本下降這類普適性改革措施,不是需要大家特別關注的方面。你可以搞,你的同行也可以搞,這個事情與我們企業自身的競爭力無關。

我今年輔導了一個物流公司的融資,他們給我講了一個故事:一家物流企業要通過用新能源車做大宗運輸的方式,改變整個行業的成本結構。

我告訴他,假設新能源的普及能夠把整個行業的成本降下來,很多人都能參與這個行業的紅利分配:從最上游產煤的貨主,到接下來的物流公司,到租車公司,再到電池廠和主機廠。一共就產生這么多紅利,大家應該怎么分?可能最后貨主分一點,電池廠分一點,主機廠都分不到,你更分不到。這才是最真實的情況。

所以,像結構性改進帶來的降本效果一樣,所有普適性改進產生的行業紅利與大家都沒關系,企業真正形成的差異化優勢才是他的核心競爭優勢。

大家都說“科學技術是第一生產力”,這句話是一句正確的廢話。受益于科技進步帶來的行業改進周期性很大,可能每十年或二十年才會發生一次,但能享受到這個紅利的人一定不是我們物流企業,而是另外一群搞技術的人。你和你的同行只能將其做到及格線水平,做不好肯定是負分,但做的好也并不會加太多分,它只是一個標配。所以,科學技術是全社會的生產力,但不是單個企業的生產力。

很多老板和我講各類技術是他們企業的核心競爭力,我說“你們一定不要騙自己”。那些所謂的新能源物流車、ESG、物流科技的進步和大家沒有太多關系,我們只要用好就行,不需要投入那么多精力,何況你并沒有研究得很明白。當一個事情沒有門檻的時候,它就不可能構成結構性的機會。

最后,給大家提一些關于2024年的建議。

我認為,大家的核心關注點還是應該放在模型的差異上。不同類型的物流公司之間,競爭要素差異很大。比如,我們講供應鏈服務的時候,真正滿足條件被客戶允許提供所謂的供應鏈服務價值的企業,一定只有第一象限(如下圖所示)的垂直合同物流企業,他們占整個市場不到10%的份額。

幾乎所有的合同物流公司,都落在“普貨合同物流”的象限內。那些靠信息差、特定關系和資源管理網絡成長起來的合同物流公司,想提升核心競爭力也需要有一定的方向:要么往下游延伸,把自己的業務做得更重一點;要么就往深入的垂直方向去做。如果選擇從第三象限往第一象限去搞,步子就邁得太大了,因為這兩大類型企業所需的核心能力其實是不一樣的。

快遞、快運公司的網絡效應和規模效應很強,他們雖然和普貨合同物流公司都在物流大分類下,但卻是兩個不一樣的群體。

上圖中,我們列出了每個領域里面的競爭要素是什么,我們在競爭什么東西,我憑什么能夠勝出。

大家都看重的價格只是一個表象,背后都存在底層邏輯。比如說,網絡效應的門檻特別高,假設它是100分;那么,規模效應和垂直物流的專用資產、專用流程、專用行業知識,只能是60~70分;普貨的非網絡物流型企業門檻只能保持20~30分。

所以,我們要認清一個現實,假如我們做的就是普貨合同物流,那么我們的核心壁壘就是信息差、特定關系和資源管理能力。

去年大部分搞光伏的物流企業都虧錢了,但我認識的一家服務非上市光伏企業的物流公司,能夠一車賺一萬,他們靠的就是信息差+特定關系。不同的模型的差異很大,所以大家的關注點不能一味地講今年怎么用一個策略去做,還是要把自己放到對應的象限去看。

怎么馬上落地?我送大家四個建議,放棄幻想,面對現實,今年的體感肯定不會變好。

首先,大家要關注利潤和現金流,將自己的收入增長指標降低10%。

第二個,至于要不要出海,我建議非必要不出海。當所有人都在聊出海的時候,你出去以后大概率是韭菜。跨境是少數人的游戲,已經有很多人在那個市場深耕很多年了,你憑什么進去跟他們競爭?所以我講大家要謹慎參與,除非有大哥帶你。

第三個建議是謹慎跨入新領域。除非你的領域你實在干不下去,出現了斷崖式下滑,否則請謹慎跨入新領域。

每個圈子里面都會有一些“坑新手”的項目,新人一進去投一兩千萬,最后哭爹喊娘都拿不回來。所以我建議大家一定要謹慎跨入新領域,做好自己的基本盤。對客戶、品牌方和渠道方都了解,就不會有太大的坑,殺豬的時候也殺不到你。

最后,提升自己更多的核心能力。我一直非常反對大家太多地研究客戶,因為客戶產生價值之后我們不一定能夠參與分配。一定要多研究同行,這些企業只要能存在,一定是有錢可賺,比這個賺錢的人做的好一點點就可以算是行業翹楚了。價值創造以后不一定能構成商業模型,因為客戶提出的很多觀點都是偽需求。

我們要多問一問同行,多和同行對標,找到合適的經營模型是特別重要的事情,并在此過程中持續修煉我們的內功。

文章來源:運聯智庫,作者:運聯研究院執行院長李忠心,圖片來源:網絡。

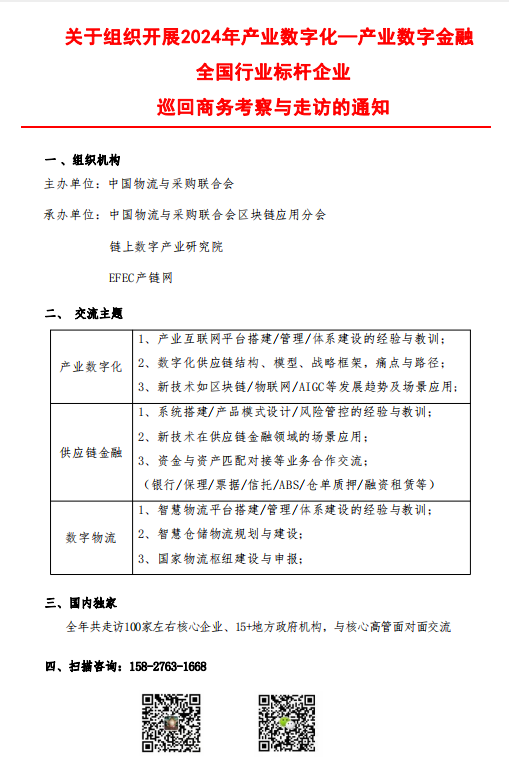

上文僅代表作者觀點、供大家思考,并不代表EFEC產鏈網的立場和觀點。

本文已標注來源和出處,版權歸原作者所有,如有侵權,煩請聯系我們刪除!

上一篇:中國物流集團科技創新部總經理張暉:數字科技驅動中國物流集團高質量發展。

下一篇:工行網絡融資中心李幸:供應鏈金融下半場的未來可能的3個特征