外匯局正在推動區塊鏈技術和人工智能在跨境貿易融資等場景應用

【EFEC導讀】在演講中,陸磊就當前金融改革開放、外匯管理改革及通過金融改革和外匯政策,如何助推上海國際金融中心建設的話題發表了觀點。

“除了傳統意義上的金融業態,匯兌和市場,外匯局特別需要關注數字金融和金融科技的迅速發展。近期天秤幣引發了各方對未來貨幣政策、金融穩定、全球貨幣體系的濃厚興趣,外匯局正在推動區塊鏈技術和人工智能在跨境貿易融資、宏觀審慎管理中的應用場景。”在10月27日由中國金融四十人論壇等機構共同推出的首屆外灘金融峰會上,國家外匯管理局副局長陸磊在發表演講時透露。

在演講中,陸磊就當前金融改革開放、外匯管理改革及通過金融改革和外匯政策,如何助推上海國際金融中心建設的話題發表了觀點。

一、談“金融改革開放”——金融發展的基本趨勢是在更廣的范圍內配置資源,所以開放是不以人的意志為轉移的必然過程。

對于金融改革開放,陸磊稱,金融發展的基本趨勢,一定是在更廣的范圍內配置資源,所以開放是不以人的意志為轉移的必然過程。

回顧歷史,陸磊表示,開放是我國金融發展的重要動力,金融業也在開放過程中發揮了突出作用。作為總體改革框架的有機部分,我國金融40年來,一直走自主、漸進、風險可控的金融開放之路。金融體系在支持經濟增長中發揮了重要作用。

他稱,改革開放中形成了功能齊全、適度競爭的金融機構和市場體系,2017年我們國家的銀行系統已經超越歐元區,成為世界上資產額最大的銀行系統;2019年中國銀行業總資產,達到了281.58萬億元,居世界第一;2019年9月末,中國證券市場的市值總額達到了55萬億元人民幣,僅次于美國。

“直觀看,300多萬億的金融業總資產也就意味著300多萬億的社會資本形成,所以金融業的貢獻不可謂不大。”陸磊稱。

逐步開放金融體系為開放經濟不斷發展創造了條件。在金融業不斷提高貿易投資服務能力的同時,與開放經濟相適應的貨幣金融調控框架逐漸形成,在有效整合國內國際兩個市場,利用國內國際兩種資源,包括體制性資源的過程中做出了重要的歷史性貢獻。

40年前的1979年,第一部《中外合資經營企業法》出臺,第一筆外債借入,第一家外資銀行駐華代表處成立,國家外匯管理局成立了。一年中同時出現幾件事,恐怕不是歷史的巧合。系統性對外開放,推動了系統性的全方位改革。

展望未來,陸磊表示,金融業將在新時代發展進程中發揮更重要的作用。當前我國發展的內外部環境發生了深刻變化,金融改革開放可能成為我國供給側結構性改革取得突破性進展的關鍵環節。

一方面,通過深化金融改革,提高金融資源配置效率,是我們高質量發展的關鍵節點,要大力發展直接融資,尤其是股權融資,完善金融機構的公司治理,提高金融市場和機構的風險定價能力,并以此完善金融對新動能、新產業、小微企業、民營經濟和科技創新的服務質量,也加強在復雜環境下金融自主高效運行的能力。

另一方面,通過改革完善金融監管體制更好的兼顧宏觀審慎與微觀監管性的要求,是在開放發展中有效防控風險的重要保障,要以防控系統性風險為底線,加強宏觀審慎管理,以微觀放活理念,完善市場友好的審慎和行為監管。在管住底線的前提下盡量開放,在開放進程中避免重大風險,走可持續開放發展的道路。防控系統性風險的能力越強,經驗越豐富,開放的膽魄也就越大。

二、我國外匯管理改革的基本戰略趨向是在風險防控基礎上促進更高水平的對外開放。

陸磊表示,在開放條件下,金融宏觀調控框架經受了經濟和金融周期的考驗。下一步政策取向主要是三方面:

第一,持續促進跨境投資,跨境貿易投資自由化、便利化,進一步支持跨境貨物和服務貿易方式創新,配套落實外商投資法,不斷完善外商直接投資和境外直接投資的外匯管理,支持“一帶一路”建設和國際產能合作,鼓勵有條件、有能力的境內企業開展真實合規的對外投資。積極服務區域開放創新和地方經濟發展,大力支持自貿實驗區,長三角一體化等在外匯管理改革方面的先行先試。

陸磊稱,近期,國務院通過外匯局印發了《關于進一步促進跨境貿易投資便利化》的通知,推出了12項跨境貿易投資便利化的政策措施,是我們推進實施高水平貿易投資的最新舉措。

第二,穩妥有序推進資本項目開放和外匯市場建設。當前我國直接投資已基本實現可兌換,證券投資項下形成了以機構投資者制度(所謂的QDII、QFII)、互聯互通制度(滬港通、深港通、滬倫通、債券通),這樣一種跨境投資制度安排基本成型,跨境債務融資由市場主體在全口徑宏觀審慎管理的政策框架下自主進行。下一步我們將統籌交易環節和匯兌環節,以金融市場雙向開放為重點,有序推動不可兌換項目的開放,適度增加外匯市場參與主體,豐富外匯交易品種,支持科創版的建設發展,鼓勵境外投資者參與科創板。

第三,完善外匯市場的“宏觀審慎+微觀監管”兩位一體管理框架。宏觀審慎管理,以維護外匯市場基本穩定,防止大規模不穩定跨境資本流動引發的系統性風險為總體目標,針對金融市場的順周期波動,采取必要的數量和價格工具,逆周期、市場化調控外匯市場上的企業、居民和金融機構等各類主體的交易行為。而微觀監管基于金融市場信息不對稱,外部性等基本假設,主要采取的是外匯市場的合規與行為監管,目的是維護可兌換政策框架的穩定性和可信度,維護外匯市場的競爭秩序,并保護消費者和投資者的合法權益。

三、新形勢下,如何積極支持上海國際金融中心建設。

就如何支持上海國際金融中心建設。陸磊表示,作為國家金融管理體系的重要組成部分,外匯局更好地支持上海國際金融中心建設和自貿實驗區的先行先試,主要有三個方面:

第一,與各監管部門一道,配合上海市進一步擴大金融服務業的高水平開放,在監管部門已經設定的相關改革事項,如商業銀行設立理財子公司,外資金融機構和大型銀行在上海合資設立理財公司的基礎上,進一步支持外資機構設立或控股證券、期貨、經營機構在上海的率先落地。支持符合條件的非金融企業集團在上海設立金融控股公司。

第二,進一步提高匯兌的便利化水平,推進開展貨物貿易外匯收支的便利化試點,研究在上海全市范圍內實施資本項目外匯收入支付便利化業務。

第三,進一步促進人民幣金融資產配置和風險管理中心建設,繼續擴大債券市場對外開放,整合債券市場投資渠道,QDLP(注釋:外商股權投資企業)試點將在上海常態化。發展人民幣利率外匯衍生品市場,研究推出人民幣利率期權,進一步豐富外匯期權等產品類型,建設開放的、有競爭力的外匯市場。此外,支持上海為推進長三角一體化發展,在金融機構跨區域經營,提升金融配套服務水平,支持科創企業上市融資,建立完善長三角區域金融政策協調和信息共享機制方面發揮龍頭帶動作用。

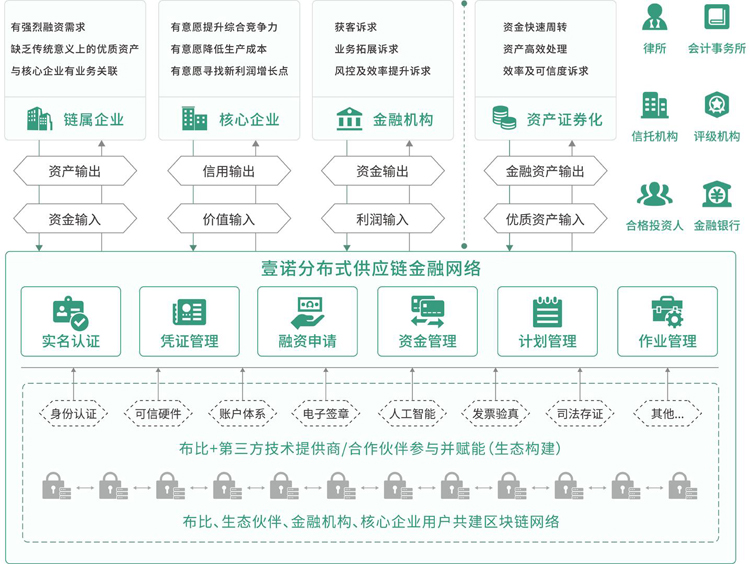

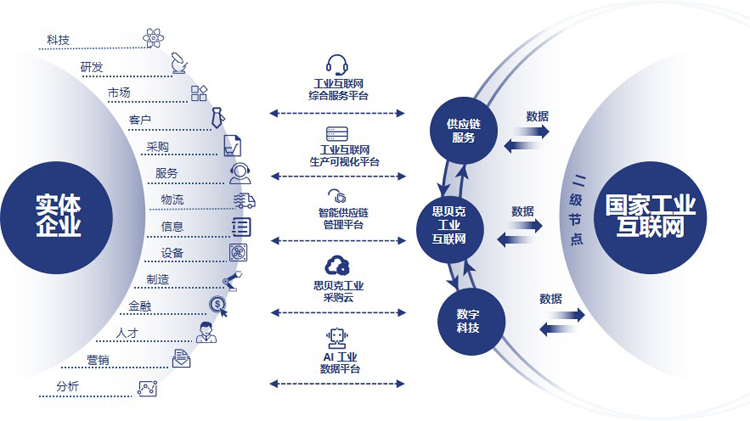

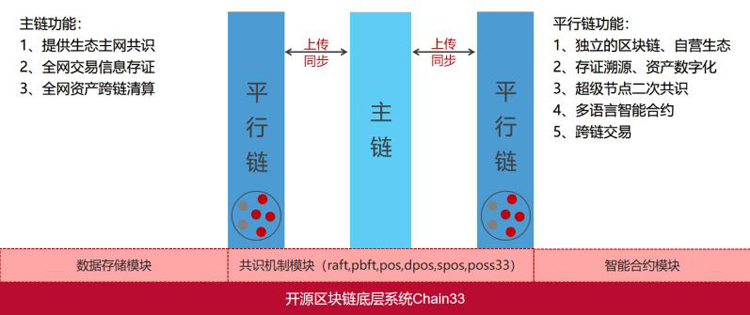

陸磊稱,除了傳統意義上的金融業態,匯兌和市場,外匯局特別需要關注數字金融和金融科技的迅速發展,近期天秤幣引發了各方對未來貨幣政策、金融穩定、全球貨幣體系的濃厚興趣,外匯局正在推動區塊鏈技術和人工智能在跨境貿易融資、宏觀審慎管理中的應用場景。

“為此我們的一點建議是:當我們不太清楚某一種業態會向什么樣的方向發展,必須注意風險管控。”陸磊表示,風險管控的基礎是真正有效的金融基礎設施,所以建議上海要真正建成國際金融中心,應該進一步面向未來,抓住現代金融基礎設施建設這一核心環節,進一步加強面向數字金融時代的支付清算,存管結算、交易報告庫和中央對手方,也就是CCP(注釋:中央交易對手)建設,以實現更低的交易成本和更低的系統性風險概率。

本文已標注來源和出處,版權歸原作者所有,如有侵權,請聯系我們。

上一篇:互聯網一夜變天!拼多多市值超京東 如何煉成的?

下一篇:格力電器混改塵埃落定 董小姐的繡球被誰捧走?