放水都不能解決的問題:遏制房價不能漲,那誰會漲?

眼下真正需要的,不是放水,而是迎難而上完成一場變革,對資源配置方式的變革,對權利的再分配;真正需要的,是激活民間活力,而不是讓困惑、沮喪、迷惘、恐慌的情緒蔓延。

放水不能解決的問題:國家的方向感,精英的安全感,百姓的希望感

01

7·31政治局會議重磅落地,這一次,最讓老百姓們興奮的一句話是:

“堅決遏制房價上漲”。

不過一邊給你希望,一邊又讓你懷疑人生——這次會議給“寬松”一錘定音,下半年確保流動性合理充裕,市場不用再天天喊渴。

雖說我們向來不憚以中國特色經濟學抗衡西方經濟規律,但此時對國家方向、對個人身家財富,仍忍不住深感迷茫:

既要放水又要房價不飆漲,如此高難度的動作到底要如何耍?

水如果不流向樓市,還能漫向哪里,是熊冠全球的大A股嗎?

房不漲價,是不是我們的日常生活總有一種東西會被拉出來吸收這超發的貨幣?

與國運共擔當,你準備好了嗎?

02

從政策構想來看,高層拒絕“再提夜壺”的意志力不可低估。

據財新報道,“決策層已經儲備了一套更為統一的地產調控政策,總體思路是不因經濟增長壓力頻繁變更政策。”看吧,這回絕不會是那種朝令夕改的事了。

昨天會議還沒結束,深圳就第一時間升級了樓市調控,給公司買房按下暫停鍵,住宅限售3年,嚴控離婚買房。總之一句話,把投機苗頭緊緊扼住。

作為樓市調控風向標的北京,此前則明確表示要控土地熱度,未來五年住宅供地結構保持普通商品房、共有產權房、安置房、租賃住房4:2:2:2結構。

目前來看,調控的方式是人為拉長交易周期,讓你難進也難出,讓投機者討不到好處。

這次直接說遏制上漲,更是決策思路的根本轉變。房價未來只能穩了,至少在官方統計數據中會非常的穩當,而在人口規模控得死死的一線甚至可能會陰跌。

既然房價不能漲,那誰會漲?說實話,相比房價上漲,我們更希望看到的是物價上漲。

物價漲了房價沒漲,至少證明錢不是在虛擬經濟里空轉,制造泡沫,擠壓實體的生存空間,而是有一部分水真正抵達實體經濟,實業擴大規模,進而傳導到地租、利息和眾人的工資表上。

只要不發生惡性通貨膨脹,漲物價就是鈍刀子割肉溫水煮青蛙,麻木的人不會覺得痛,既然買不起房,那就把錢包慢慢的掏給消費品。還有一個油價帶來的輸入性通脹,油價目前處于上升通道,很多工業品的成本也被動往上抬。物價漲一波,擴大內需了解一下。

以上,純屬期望。

從歷史經驗來看,“放水”二字實在讓人心有余悸,它可不就是這十年來房價上漲的直接推手嘛。

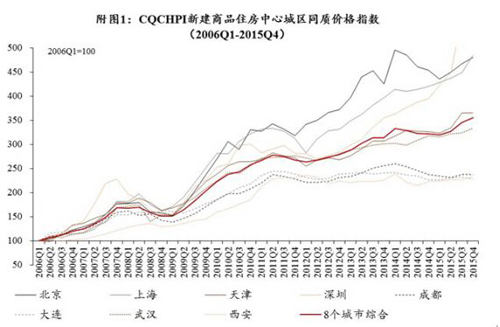

08年底以及12年大放水期間,一線城市的房價都是翻倍上漲,15年的政策轉向更是讓全國樓市體驗了一把恐慌與狂歡并存的滋味,離婚、搖號、搶房,亂象驚人,住房夢總算是沉甸甸地壓在了每個普通人肩上,連三四線也裝不下你的肉體。

歷史上三輪大放水都直接刺激房價飆漲

一放水房價就猛漲的邏輯并不難理解,因為這么多年來,中國只挖出了房地產這么一個蓄水池。

到目前為止,沒有哪一項資產的收益率能跑贏房地產,北京在過去十年房價漲幅至少達到435%,上海至少達到224%。錢是聰明錢,是有溫度的熱錢,當然知道要向哪里跑。大家都在金融地產轉得風生水起,只有我逆流而上脫虛向實,豈不是傻得可愛?

時至今日,中國房地產總市值超過400萬億,而股市總市值不足60萬億。在資本市場里被割了一茬又一茬之后,老百姓們更加堅信看得見的房子才是真愛。有毒的股市當不了吸水的海綿,實體很難受益于放水。

昨天智谷趨勢在《讀懂今天政治局會議:最重要的一只靴子落地,政策轉向得以確認》一文中提到的“錢能解決的問題都不是問題”,有一些讀者感到困惑。

很簡單,如果印鈔就能解救制造業,中國的實體經濟也不至于到今天這種地步。

即便央行有心要疏通貨幣傳導機制,也很難摁住水向房地產蔓延的沖動。

解救實體,光放水是不行的。

錢不能解決的問題,還有很多。

03

刺激、基建、政策托底……這些詞每次聽起來都是滿滿的熟悉感和依賴感,但也讓人憂心忡忡。

歷史的經驗早已證明,大放水的邊際刺激作用正在明顯減弱,基建的投資收益越來越小。

管清友在研報中指出,寬松帶來的經濟反彈效果已越來越弱,反應也越來越遲鈍:

2008年第一輪寬松,2個季度見效,反彈5.8%,持續4個季度。

2011年第二輪寬松,5個季度見效,反彈0.6%,持續2個季度。

2014年上一輪寬松,8個季度才見效,反彈0.2%,持續2個季度。

姜超則認為,大放水并沒有改變中國經濟增速下行的趨勢:

第一輪:中國經濟增速從08年的9.7%降至11年的9.5%;

第二輪:中國經濟增速從11年的9.5%降至14年的7.3%;

第三輪:中國經濟增速從14年的7.3%降至17年的6.9%。

要經濟平穩增長,不是放點錢出來刺激一下就能解決的問題。

雖然我們的設想是要相機微調、預調、定向調控,但山西證券發出這樣一個提醒:三季度指數有可能再次探底,當政策托底不達預期指數,寬松政策可能更為激進,或由結構性寬松轉向全面寬松。一股滿滿的死循環味道。

04

外部環境的問題也不外乎如是。

中美之間的矛盾,已經不是簡單的巨額貿易逆差。沖突從貿易領域不斷向科技、貨幣、意識形態領域蔓延,今天調高關稅征收比例,明天又技術封鎖你多少家企業,后天再悔恨當初為什么要讓你入世……越來越有冷戰態勢。

上周末華爾街日報發了一篇長文《When the World Opened the Gates of China》,提到克林頓當初支持中國入世時,是希望將中國納入西方經濟體系中,同時消減保守力量的控制力:

“中國入世,不只是簡單地讓他們同意進口西方產品,也代表他們同意進口民主政治珍視的一個價值觀——經濟自由。當個體擁有不止是夢想還有實現夢想的權力時,他們會訴諸更大的發言權。”

國運走到今天這一步,中國再也不能像往常那樣,灑下重金買入多少大豆、飛機就能讓美國“閉嘴”。

底色不足,才是中國亟待攻克的難關。

05

今天的中國,穩中有“變”,內外乏力,錢統統解決不了這些問題。

控制型政府的優勢成就了中國經濟奇跡,但其后發劣勢也制約了經濟的升級換代。

最近看到兩個段子:

“改革”這個詞現在越來越難讓人為之振奮。像減稅就變成一場文字游戲,每次都是毛毛雨,政府稅收年年上漲,實體稅負重重。地方財政困難,卻動不了裁撤冗員、精簡機構的決心,運動式政策來臨之時還指望著他們。

如果一場偉大的改革走到今天成了“國進民退”的局面,實在是讓人痛心不已。

眼下真正需要的,不是放水,而是迎難而上完成一場變革,對資源配置方式的變革,對權利的再分配;真正需要的,是激活民間活力,而不是讓困惑、沮喪、迷惘、恐慌的情緒蔓延。

孫立平教授曾說過,眼下中國社會最現實、最迫切需要改革來解決問題有三個:

國家的方向感,精英和上層的安全感,老百姓的希望感。

深以為然。

上一篇:2018上半年,郵政快遞行業發展現五大特點

下一篇:微信信用卡還款正式收費,是否能否拯救騰訊萬億蒸發市值?