解析!從“互聯網+”到“人工智能+”

鄧恒進????南通供需鏈管理????2024-03-17 19:07????瀏覽:

隨著今年兩會的召開,“人工智能+”已成為熱詞。看到“人工智能+”,人們不免會想到“互聯網+”。時間過得飛快,從“互聯網+”提出到現在,一轉眼十多年過去了。

當年“互聯網+”提出時,相當多的人和企業是抵觸的,擔心泄密,擔心被公開,擔心被別人看透自己。現在再看,幾乎每個人、每家企業都被“互聯網+”了,采買東西,上網;與人交流,上網;了解最新動態,上網。

現在看到“人工智能+”在國家層面提出,相當多的人和企業不是抵觸,而是恐慌了,恐慌自己不具備“人工智能+”的條件,恐慌自己被AI取代,擔心AI技術發展太快自己跟不上,擔心被“偽AI”割韭菜,而錯失抓住“真AI”的時機。

為什么會從抵觸“互聯網+”變成恐慌“人工智能+”呢?如何才能把對“人工智能+”的恐慌轉變為“擁抱和應用”呢?

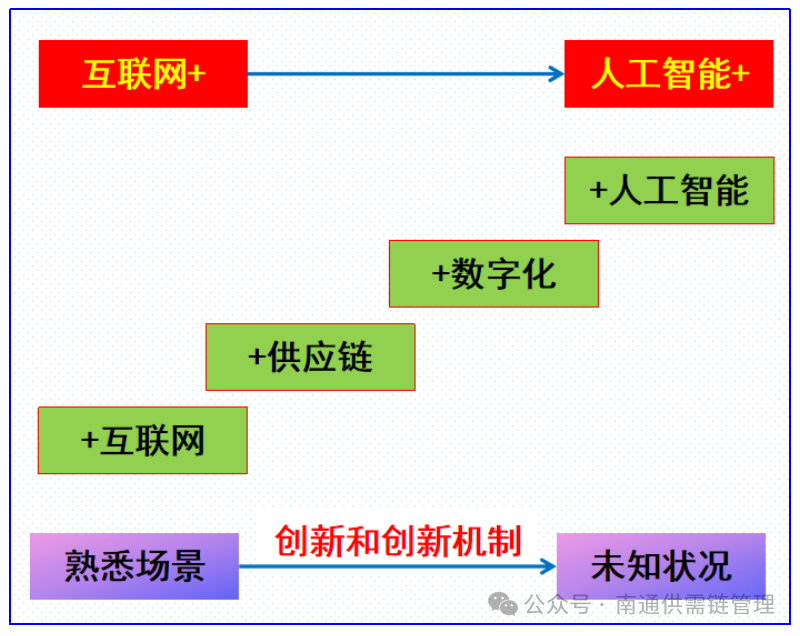

首先需回顧從“互聯網+”到“人工智能+”的過程中經歷了什么。從“互聯網+”到“人工智能+”,中間有兩個重要的節點,一個是供應鏈被重視,一個是數字化被重視。

“互聯網+”主要是網絡與實體的聯通,供應鏈是實體之間的聯通。有了實體企業的參與,互聯網從交流走向了交易;有了上下游實體之間的聯通,互聯網的價值被大幅放大。

“互聯網+”提高了交流效率,“供應鏈”聯通了利益主體,數字化讓實體的狀態轉化成了數據。有了數據讓交流內容更豐富,有了數據讓利益主體對發生的一切可視、可感。

供應鏈上的利益主體,不僅通過互聯網交流后要做決策,而且要對“在互聯網上交流什么”做決策,還要基于“可視、可感”來做決策。決策時需要大量的數據,需要考慮復雜的關系,很多時候需要在短時間內快速做出決策,并且要通過“對影響決策的因素狀態和決策執行進程、效果的可視、可感”來動態調整決策。決策面臨的難度和工作的強度,大大超過了人腦的負荷,這就有了對人工智能(AI)需求。有了人工智能(AI)的支持,決策的質量,以及基于決策的競爭力就會大大提升。以OpenAI為代表的國外AI在快速發展,在AI上落后,就意味著在競爭力上要落后,所以國家要實施“人工智能+”行動。

從概念提出,到成為國策,中間一定有企業已經先行先試,并且取得了不錯的成績。“互聯網+”如此,“人工智能+”也是如此,也就是說已經有企業在AI技術及應用上走在了前面。走在前面通常就有先發優勢,就有機會在競爭中獲得主動,走在后面通常只能跟隨,很多時候還是不得不跟進,在競爭中就處于被動地位。這也就是相當多的人和企業面臨“AI+”感到恐慌的原因。

要想消除恐慌,變被動為主動,就得盡快完成從“互聯網+”到“人工智能+”的過渡。這里需要強調的是,類似當年面臨到底是“互聯網+”還是“+互聯網”的問題,在完成過渡中依然會遇到,到底是“供應鏈+”還是“+供應鏈”的問題,到底是“數字化+”還是“+數字化”的問題,到底是“人工智能+”還是“+人工智能”的問題。其實,“什么+”是技術突破和環境營造,“+什么”是思維轉換和工具應用。技術突破和環境營造主要是領先企業和政府部門的事情,普通企業和個人只要做好思維轉換和工具應用就可以了。

所以對于普通企業和個人,要克服恐慌,要爭取主動,就要逐個完成“+互聯網”,“+供應鏈”,“+數字化”,“+人工智能”。

“+互聯網”,自不必多講,個個都已經是互聯網上的終端或節點了,當然除了內容互聯網、消費互聯網,還有產業互聯網、工業互聯網等。

“+供應鏈”,雖然都有自己的供應鏈,雖然都是別人供應鏈上的構成,但供應鏈思維還沒有被充分應用,供應鏈協作乃至協同還有很長的路要走。

“+數字化”,一定是利用數字化促進轉型,而不是數字化本身的轉型;一定要把數字化與提升績效聯系起來,一定是一把手推動和管理先行的系統工程。

“+人工智能”,雖然說已有企業在技術和應用上取得突破,但在細分領域的場景應用上還有相當多的空白,如果在“+供應鏈”和“+數字化”上能取得扎實進展的話,普通企業還是有非常多的機會的。

最后需要特別強調的是,“+互聯網”,“+供應鏈”,“+數字化”,“+人工智能”都是在做之前所沒有做過的事情,都是從熟悉場景走向未知狀況,不僅自己沒做過,別人也可能沒有做過,沒有現成的學習參照對象。因此,創新和促進創新的機制在整個過渡過程中必不可少。

互聯網解決了信息差,供應鏈解決產品的供需矛盾,人工智能技術解決“決策”。單元到元元融合,讓人策變智策,提高效率的同時讓人腦大大減負。人工智能是工業革命、互聯網革命后的第三次產業革命,AI能力未來很可能超過人類。結合目前國情,人工智能要走“先應用,后發展”的道路,這條路可能要走二十年,或更長。

文章來源:南通供需鏈管理/鄧恒進,圖片來源:網絡。

本文已標注來源和出處,版權歸原作者所有,如有侵權,煩請聯系我們刪除!

上一篇:中國金融認證中心(CFCA)張健:開展線上供應鏈金融業務,企業應建立“可信矩陣”

下一篇:中國航信機場數字化產品事業部浦黎:數字技術驅動產業鏈供應鏈的拓展和變革。